- トップページ

- はちおうじこまち物語

- 第1章 土地購入の経緯

- 第2章 「はちおうじこまち」の誕生までの経緯

- 第3章 建物プラン・グランドプラン・設備仕様の打ち合わせ

- 第4章 「はちおうじこまち」におけるエコ対策

- 第5章 販売準備

- 第6章 模型制作までの経緯

- 第7章 グッドデザイン賞 第一次審査通過

- 第8章 安全大会、地鎮祭、懇親会

- 第9章 販売会社への依頼

- 第10章 長期優良住宅認定

- 第11章 販売開始

- 第12章 広告展開

- 第13章 初契約

- 第14章 着工

- 第15章 グッドデザイン賞受賞

- 第16章 上棟

- 第17章 販売経緯

- 第18章 工事報告

- 第19章 建物完成

- 第20章 最後に

平成19年春頃、知り合いの税理士から、土地所有者、周辺地域住民、自治会並びに市役所までも巻き込んだ問題の発生している物件があり、解決の方法はないものかと相談を受けました。

平成19年春頃、知り合いの税理士から、土地所有者、周辺地域住民、自治会並びに市役所までも巻き込んだ問題の発生している物件があり、解決の方法はないものかと相談を受けました。

その物件とは、八王子市元八王子町にあるホーメストタウン八王子(昭和62年頃から始まった700世帯程の住宅団地)の開発区域の一部であり、この700世帯程のトイレからの汚水を一手に引受ける集合浄化槽を有する土地でありました。

(開発当時の当該土地所有者は、開発事業主である殖産住宅相互株式会社でした。

2002年倒産の為、その後、何度かの所有権移転が行われてる。)

当該ホーメストタウン八王子は、開発当初から、八王子市管轄の本下水管が開発区域まで到達していなかった為、開発区域内の汚水を集合浄化槽で浄化し、雨水管に順次放流する方法をとっていました。

後に、八王子市管轄の本下水管が、当該タウン内(桜公園近辺)まで延伸された為、タウン内の汚水管をこの本下水管に接続して、一件落着となる予定でした。

しかしながら、八王子市は、この接続を拒んできました。 その理由は、当該タウン内の汚水量が、八王子市管轄の本下水管の受け入れられるキャパシティをオーバーしていると判断されてしまったからです。

当該タウン内に張り巡らされている700世帯程の汚水の流量であれば問題はなかったのですが、この汚水管のいたるところが経年変化により破損しており、降雨があるたびに、この汚水管の破損箇所から雨水が浸入し、汚水と雨水が合わさり、通常汚水の3倍以上の流量と化してしまっていたからです。

八王子市は当該破損箇所をきちんと修繕し、通常の汚水のみの流量に戻るならば、当該タウン内の汚水管との接続を引受けるとの回答をしてきました。

また、集合浄化槽自体もキャパシティ以上の汚水量となってしまう問題が表面化してきました。 豪雨となると、汚水管から汚水が逆流してきて、街が汚水まみれになってしまう心配も発生してくるようになりました。

そこで、自治会並びに住民は、当時の土地所有者に、当該タウン内の汚水管の修繕を依頼し、雨水の浸入を止めて、八王子市管轄の本下水管に接続したい旨を協議しました。

しかしながら、当時の土地所有者は、汚水管の破損箇所の調査に膨大な時間と費用がかかること、補修にも費用がかかることを懸念し、協議を拒否し続けておりました。

自治会、住民並びに市役所は、取り付く島もない状態が続き、この問題が棚上げされてしまっておりました。

ここで、上下水道管、汚水管設置にも詳しく、当該諸問題を解決できる能力を持った行動的な会社はないものかと考えた税理士が弊社に声をかけてきたことが始まりでした。

弊社にとって、汚水管調査及び修繕工事、本下水管接続工事が先行投資となり、事業が長期にわたる為、プロジェクトとして成り立つのか十二分に協議した結果、一抹の不安はあるものの、地域住民、市役所、建売住宅を購入してくれる未来のお客様並びに事業を興す我々全てが喜ぶプロジェクトになると判断し、当該土地を購入するに至りました。

さて、土地を購入した段階でどのような販売方法が良いか、思い悩みました。

① 若しくは②であれば、余計な追加投資もせず、頭を悩ますこともなく、心配事も増えることなく、短期的に資金も回収でき、事業が完結すると思いました。

弊社は、他不動産業者からの建売住宅の請負、又、一般ユーザーからの注文住宅の請負等、注文者の要望を形にする仕事が軸となっている工務店ですが、いつかは自らが注文者となって、街や家を造り上げて行きたいという夢を持っておりました。

「同業他社にはできないことをやりたい」

良い意味でセオリーを崩したいと考え、そんな思いが強くなり、やはり、③を選択しようと決断したのです。

ここで、弊社社員が各々の夢や思いを語り合い、幾日も幾日も論議を重ねるものの、具体的にどうするかという案はなかなか浮かんできませんでした。

社内だけでなく、いろいろな識者の意見も聞いてみようと、とあるメーカー主催の勉強会に参加してみました。

この勉強会に講師として招かれていた株式会社パルグリーン代表取締役山本氏の話に閃きを感じ、すぐに山本氏との接触を試みて、弊社が考えている思いを熱く語りました。

この弊社の思いに賛同して頂き、山本氏から支援をしていただける約束を取り付けることができたのです。

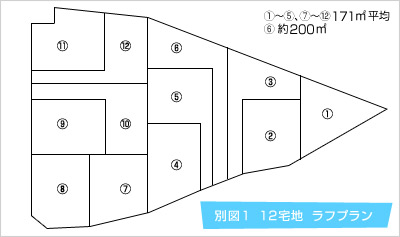

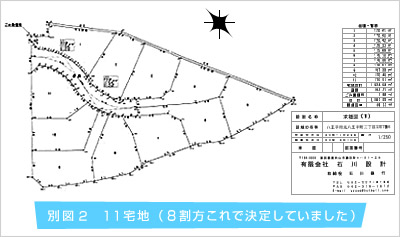

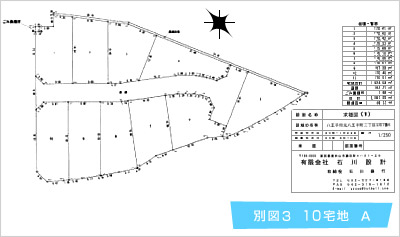

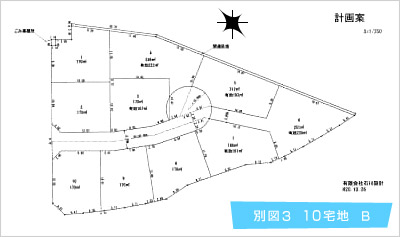

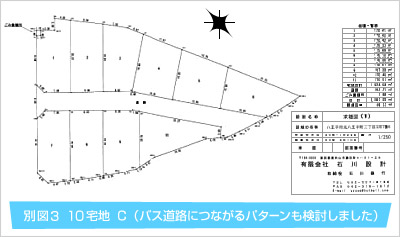

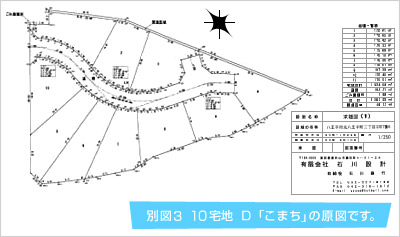

まず、最初にグランドプラン(土地の区割り、どのように敷地を分割するか)の検討に入りました。今回の2,087.94㎡の土地に対し、道路を造らず、土地を全て敷地としてしまえば、12宅地の建売分譲が可能でした。(別図1参照)

しかしながら、これでは街づくりとは言えず、平均的な建売住宅になってしまいます。

他に方法は無いものか検討を重ね、敷地の中に道路を一本配置することにしました。

11宅地に減ってしまうが、街らしい配置になり、一件落着かと思いました。

しかしまたここで、どのように道路を配置しても、11宅地の場合、どうしても道路と敷地の接合が窮屈になってしまいました。(別図2参照)

しかも、直線の道路に整然と建物が配置されるだろう街並みが、本当に街づくりを行ったと胸を張っていえるだろうかと考え、道路に曲線を保たせ、建物の連続性とデザイン的な街並みを演出したいと考え、宅地を1つ減らし10宅地の区割りに決定していくことになります。(別図3 A B C D参照)

販売する宅地建物が増えれば、弊社の売上げと利益は増えますが、敢えて2宅地を減らしてでも、街並みを重視したいとこだわったのです。

平面の構想が固まり、続いて、どのように立体化し、街並みを形成できるかの検討に入りました。

まず、隣接する住民同士が生活を共同できるようなコミュニティーがつくれないものかなと考えたのでした。

なぜなら、昔と比べると、近所付き合いや地域のお祭り等の中で感じる連帯感や地域密着感のある場が少なくなってきており、人と人とのお付き合いにどことなく希薄さを感じられるからです。

確かに現代社会は便利さを追求するが故、都会のコンクリートジャングルの中で隣人の顔も知らない、挨拶も交わさない(交わすほど接触しない)というのが現状です。

これはこれで否定することはできませんが、自然あふれる緑の環境の中、鍵を掛けずに外出してもご近所の住人から守られている、チビッコが遊びまわっていても周りの大人が面倒みたり注意したりできる居住空間が少なくなってきているからだろうなと思うのです。

こんな居住空間が少なくなってきているのであれば、我々が手がけて造ってしまおう、このノスタルジーを求めた街を造ってしまおうと考えたのがきっかけでした。

今一度、原点に回帰すべきではないかと考えました。この考えに基づき、㈱パルグリーン、弊社社員全員が一丸となっていろいろな思考をぶつけ合うこととなります。

㈱パルグリーンが最も得意とする環境共生を主題にした植栽配置と弊社が求めていたコミュニティーを大切にする街造りの思惑が一致し、形が徐々に具現化していきました。

(別図4 「はちおうじこまち」のラフスケッチ)

造り手が、手を抜けば相手にもその思いが伝わらない。

とことん手間をかけて造りこみたい。

全員が必死でした。

真剣すぎて、意見がぶつかり合って、エキサイトする場面もありました。

この10世帯という小さなコミュニティーですが、小さくとも一つの街であり、街としての資産価値を10世帯みんなで高めあっていってほしいとの願いを込めて、

『はちおうじこまち』

とネーミングしました。

考えて考え抜くことでアイデアを形にし、グランドプランの検討、 10世帯の建物の設計、すべてにおいて『はちおうじこまち』の名前に負けない街を造り上げていくことを お約束します。

次に、肝心な建物のプランと仕様を煮詰めていくこととなります。

前述の㈱パルグリーンの主旨を理解して、建物の設計を行っているアイエスティーアーキテクツの坂本一級建築士を紹介され、この『はちおうじこまち』の名にぴったりのプランを考えてもらうこととなりました。

弊社はご説明の通り、工務店経営による建築請負を本業としています。

すなわち、与えられた予算の中で最大限のプロデュースは致しますが、基本は個人のお客様のご要望に沿ったもの、分譲業者様の指示に従ったものを施工し続けてきました。

確かに、一般の建売住宅の間取りは、誰もが不満のない万人受けする作りが多いのが事実です。

弊社も右にならえで、万人受けする建物を普通に造る事がベストだと思っておりました。

しかし、10世帯の住人が住む町は、10通りの生活があるはずだ。

(十人十色=住人十色)

一軒一軒何か理由のある、コンセプトのある住宅を

テーマにしてみては如何だろうかと・・・

皆が考えるようになりました。

極めつけは、弊社女子社員二名の意見。

もちろん、女性の目は厳しい。

男性では気付かない、生活に密着するあらゆる所に指摘の数々。

たった一箇所でも納得いかない点が出れば、とことんまで論議しあいました。

不動産専門担当者から見たプラン、

建築専門担当者から見たプラン、

設計士からみたプラン、

それぞれの主張と経験がぶつかり合う場面もありました。

この結果、各棟にテーマを設け、妥協を許さないプラン作りが進行していきました。プランと同時に設備仕様も毎晩意見交換を繰り返しました。

今、市場に出ている商品の中から品質、価格、使い勝手等を見極め最高のモノをチョイスする。

逆に金額が高くなるくらいなら無駄な仕様、設備を削ぎ落とす。

(販売価格が上昇するだけで、購入者にとっては何もメリットはない)

取引業者に協力してもらう、すべては、お客様の喜びに応えたい一心でした。

最初は意見が割れていても、最終的には全員一致に向かっていきました。

こうして、『はちおうじこまち』の建物プラン、設備仕様が着々と決まっていっています。

加えて、グランドプラン(植栽配置を中心とする外構)も決めていかなければなりませんでした。

植栽を少しでも多く、又、できるだけ緑の広がりの中に存在する家並みを表現したい……

そんな思いから、お隣同士の境界のフェンスを設置しないという試みはどうだろうと考えました。

日本人は島国気質が強いと言われ、自分の陣地を囲い込みたいと思う人が多いようですが、 私道は挟む10世帯の土地自体が共有の土地だという概念を持ってもらいたい、 隣接する住民同士が生活を共同するコミュニティーの中にいるという認識を持ってもらいたいということで、 あえて隣接する境界にフェンスやブロック塀を施さない大胆な設定を考えました。

このような様々な町造りのルールとして、『まちづくりガイドライン』を策定致しました。

(※ 注 境界は確定しており、目印に自然石を施します)

又、私道の材質も単なるアスファルトでなく、森の小道をイメージできる洗い出し仕上げを表層に施すことも予定しています。(行政と協議を進めています) 資産価値の維持も当然ですが、環境と共生しながら、コミュニティを大事にできる、そんな生活重視の町作りに全力を尽くしています。

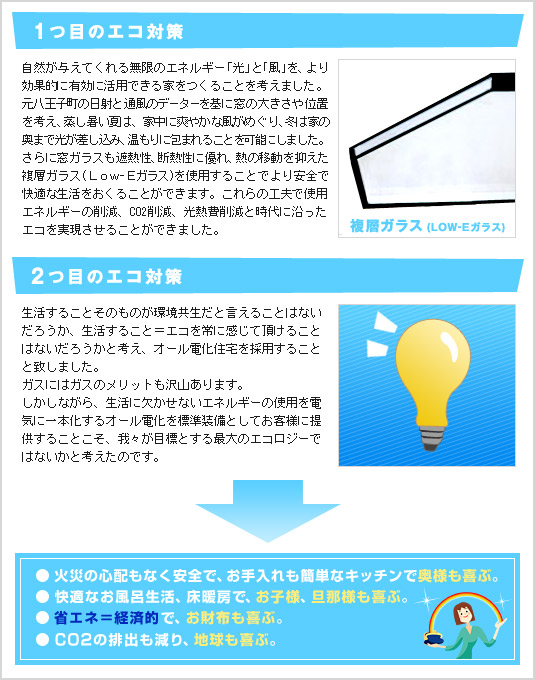

弊社は、国民的プロジェクト「チームマイナス6%」(現在はチャレンジ25キャンペーン)に賛同し、社員一人一人が気持ちを引き締め「チームマイナス6%」の各項目実施に取り組んでおりますが、会社としてまだまだできることはないだろうか常に考えております。

そこで、この『はちおうじこまち』に関しても、前述のコミュニティーを形成しやすい町づくりに加えて、環境共生を目標としている以上、建物の仕様についても環境共生を追求できないものかと考えました。

なによりもせっかく緑と公園に囲まれた空気のおいしい環境下なので、ガスを使用し、室内や室外の空気を汚すこともないだろうと考えました。

加えて、最近の家電は消費電力を抑制している商品が目白押しです。

標準装備としている屋内の電球等も消費電力の少ない商品を選別し設置しております。

また、まもなく電気自動車が普及してくることにも対応した電気自動車用充電電源も各駐車場に設置しました。

オール電化で住まいに使用するすべてのエネルギーをクリーンな電気でまかなうことで、弊社が期待する環境共生が実現することになります。

『はちおうじこまち』のコンセプトにしっくりくるものでしたので、なんの迷いもなく、オール電化仕様を標準装備と致しました。

次に、当然のことながら、販売準備を進めていかなくてはなりません。

いくら自分たちが納得し、素晴らしいものを造ったとしても、皆様に知って頂かなくては、商売にはなりません。

この段階において、電車の中刷り広告をやろう、駅に何枚もポスターを貼ろう、駅に大きな看板をつけよう等、いろいろな意見がでてきました。

しかしながら、弊社の基本スタンスは広告宣伝費を極力おさえることです。

結局、広告宣伝費はお客様に引き渡す土地や建物の価格を引き上げてしまう要因であります。

よって、過剰な広告宣伝費ではなく、社員が地道に皆様のポストに足を運んで心を込めて投函していく方法を主体でやろうと決めました。

従って、販売価格も自信を持ってご提供できると自負しております。

試行錯誤しながら、「はちおうじこまち」の『町』という構想や未決定部分が固まっていく中で、お客様に「はちおうじこまち」の特徴、素晴らしさをどのような媒体で伝えていくかを考えていくことになりました。

広告等で興味を持って頂けても、モノクロの図面で、立体感を想像してもらうとなると限界があり、弊社の思いを伝えきれるかどうか心配だったからです。

まず、当然のことながら、パースを描こうということになりました。南方向、西方向、入口付近とお客様が気になる点がわかりやすくなるような視点で描いてもらいました。

しかし、パースだけではすべてを表現しきれません。折角なので「模型」を作ってみてはどうかと考えました。「はちおうじこまち」に対する弊社の思いをより細かく伝えやすい上に、各棟の日当たり、外観も説明しやすくなるからです。

早速、建築模型業者に見積りを依頼してみることにしました。

すると思いのほか、高額な費用であることが分かりました。以前にも記載しましたが、弊社の基本スタンスは広告宣伝費を極力抑えるということです。その費用は、最終的にお客様に引き渡す土地や建物の価格を引き上げてしまう要因となるからです。

やはり、模型は諦めるしかないかなという判断が下りようとしていました。

しかしながら、建築模型の参考写真を見ながら、どうにかならないかと思案していたところ、弊社の新入社員が「はちおうじこまち」の模型を作ってみたいと立候補してくれました。

なぜなら、彼は、大学在学中に建築デザインを履修しており、建築模型の制作を経験したことがあったからです。最初は、彼も自分で模型を作る事に対して不安を感じておりました。

参考写真のような技術レベルまで制作できるだろうか、上手く表現させることができるだろうか、作りたいと言ってしまえば後に引けなくなるのではないか、心の中で葛藤がありました。

新入社員として、やっと会社にも慣れてきた頃ですから、やらなければいけない任務が他にも沢山あります。

しかし、普段から上司先輩に可愛がってもらってる分、自分が会社の役に立つのであれば、お客様の為になるのであればという思いから、やってみようと決意してくれたのでした。

材料を揃え、制作に取り組んではみたものの、細かい作業に四苦八苦でした。建物の窓部分をカッターで開口する作業は一番厄介でした。

なぜなら、計画している建物自体、風の流れを良くする為、小さな窓が沢山存在するからです。

そして、1/100の模型でしたので、小さい窓となるとミリ単位で制作しなければなりませんでした。模型を制作して、はじめて開口部の多い家だな(風の流れが良いだろうな)と実感しました。

時間を忘れ、夜中まで作業を続けたこともありました。女子事務社員の協力もあって、徐々に形が仕上がっていくのでした。

制作日数14日間。

やっとの思いで模型が完成しました。一つの町を作り上げる楽しさは制作者本人もさることながら、社員全員が楽しい気持ちになり、やる気と愛情がはっきりと模型にも表れました。

真ん中を通る道路を中心に惜しげもなく広がる空間を表現することができ、加えて緑の多さは、弊社が考える環境共生に一歩近づいた気がします。

新入社員の活躍で、模型業者の見積もり費用の約1/20の材料費で「ミニこまち」が完成しました。

是非ご覧になって下さい。

現場の造成工事とにらめっこする日が続く中、㈱パルグリーン重松氏から、「はちおうじこまち」をグッドデザイン賞に応募してみてはどうか・・・と提案されました。

(正式名称:グッドデザインエキスポ2009、財団法人日本産業デザイン振興会主催、一年 に一度、デザインが優れた物事に贈られる賞であり、日本で唯一の総合的デザイン評価・ 推奨の制度である。工業製品、ビジネスモデルやイベント活動など幅広い領域を対象とし ている。

グッドデザイン賞ホームページhttp://www.g-mark.org/)

皆様もご存知かと思いますが、受賞すると、「G」グッドデザインマーク(赤い丸にGが白 抜きしてあるマークです。)をつけることが許される商品です。

自動車、家電製品、その他いろいろな商品等で見かけることができます。

(テレビCM等でも「グッドデザイン賞受賞しました」という商品をたまに見かけることが あります。)

大手企業等が賞の受賞に躍起になって莫大な時間と多額の費用をかけて開発してくる商品ばかりが並ぶ大会です。

(ちなみに2008年グッドデザイン大賞はトヨタ自動車 「IQ」 というエコカーでした。 http://toyota.jp/iq/index.html)

自分たちの「はちおうじこまち」が、一般の方々の目にどのように映るのか、良い指標に もなるということで、社員全員が是非トライしてみてはという気持ちになり、応募を決意 致しました。

6月10日、応募の締め切り日、ぎりぎりに、作成した模型を写真におさめ、パースやコンセプトをまとめ、提出致しました。前章の通り、弊社新入社員が模型作成に全力を尽くしてくれたことで、臨場感も伝えやすくなりました。

7月15日、午後、第一次審査が発表されました。

まだ、一次審査ですから、喜んではいられません。

8月28、29、30日 東京ビッグサイトで、「はちおうじこまち」の模型が展示され、第二次審査となります。

お時間のある方は是非、東京ビッグサイトに足をお運び下さい。

7月29日(水)「はちおうじこまち」の安全大会、地鎮祭、懇親会を執り行いました。

7月29日(水)「はちおうじこまち」の安全大会、地鎮祭、懇親会を執り行いました。

安全大会とは、現場が無事故で終えられるよう、注意事項、工事安全に対する心構え、経験から得られた訓話等を話し、現場に携わる方々の健康確保と安全意識の高揚を目的とする集いです。

FES社員並びに取引業者様(主にはちおうじこまちの現場に携わる作業員)総勢50名程の方々が、ホーメストタウンさくら集会所に集まりました。

取引業者様を代表して、宮崎県から駆けつけて頂いた㈱吉行産業、吉行社長様に、

「安全で無事故は当たり前で褒められるべきことではない。

「安全で無事故は当たり前で褒められるべきことではない。

労働者は、事故なく現場に到着し、事故なく帰宅する義務があり、

使用者も、事故なく現場に到着させ、事故なく帰宅させる義務がある。一事が万事だ。」

という有難いお話をして頂きました。

を全員で複唱し、弊社社員並びに協力業者様も、再度気を引き締めるきっかけとなりました。

続いて、現場敷地内に移動し、地鎮祭を行いました。

高尾山薬王院有喜寺の住職を招き、土地のお清め、工事の安全等をお祈りして頂きました。

引き続き敷地内で、懇親会(バーベキュー大会)を行いました。

引き続き敷地内で、懇親会(バーベキュー大会)を行いました。

懇親会には安全大会に出席できなかった方も含め、総勢80名以上の方々に集って頂きました。

この暑い夏を乗り切って、協力業者様に奮起頂く為にも、弊社社員が皆様をおもてなししなければならないと思っていたからです。

忙しい中、沢山の協力業者様にお集まり頂いて感謝すると同時に、安全に気を付け、無事故で完成させ、お客様が満足できる素晴らしい建物を建築しなければならないと身が引き締まる思いでした。

加えて、弊社として、最も喜ばしいことは、造成工事でご迷惑をかけていたご近隣の方々が、この懇親会にご参加頂き、我々と一緒に楽しんで頂けたことです。ご近隣の方々のご協力と寛大なお気持ちがなければ、解体や造成工事は思うように進まなかったのも事実です。

改めて、感謝致します。

この日の為に、宮崎県から駆けつけてくれた吉行社長から、アワビ、サザエ、ハマグリ等の海鮮類、宮崎牛を30㎏、マンゴー等、宮崎産の食材を沢山ご提供頂きました。

又、とうもろこし、焼きそば、すいか等沢山の食べ物、飲み物が揃い、縁日のような盛り上がりでした。

(アルコール類は無しです。)

こんな時は、和気あいあい、仕事に取り掛かると集中して素晴らしい物を造り上げる仲間に囲まれていることは、本当に有難いことだと改めて実感致しました。

さて、前述させて頂いたとおり、弊社は、建物を建てる工務店を本業としております。

現地に分譲予定地の看板を掲げ、ホームページで概略だけ掲載していたのですが、周辺にお住まいの購入意欲の高いお客様から、予想以上の反響があり、このままでは、建売住宅販売時に不動産売買に従事している弊社社員1名だけでは対応しきれなくなると予測できました。

購入者と密な打ち合わせによる、行列のできる工務店を目指すとはいってみたものの、準備を怠り、サービスを疎かにすることは本意ではありません。

加えて、昨年の10月以降、激減していた建築請負業の見積り依頼が本年の春先以降、増加し始め、本来の請負受注数に戻っていく手ごたえを感じてきました。

正直、常にものづくりに特化していた会社ですので、建売住宅販売に勢力を注ぐと、どちらのお客様にもサービスを疎かにする恐れが出てきました。

本音は自分たちで育て上げてきたこの「はちおうじこまち」を、嫁入りまで自分たちの手で面倒をみたいという気持ちでした。

しかし、どうにも現在の社員数から考えて、オーバーワークになりそうです。

従って、建売住宅の販売営業、不動産業を専門としているプロに販売を代行してもらい、「はちおうじこまち」の建築並びに本業である請負建築業に全力を尽くそうと考えはじめました。

そして、弊社の「はちおうじこまち」に懸ける熱い想いを理解して頂ける方達、株式会社ヨシックスに販売並びに契約業務の代行を依頼することに致しました。

㈱ヨシックスは吉行社長率いる㈱吉行産業(FESの生い立ち参照)のグループ子会社で、横浜南部エリアを中心に、建売住宅を分譲している会社です。

弊社は㈱ヨシックスが行った建売住宅のほとんどを建築致しました。

当然法人は別ですが、目指す志は一緒で、㈱ヨシックスも弊社も同時期に創業し、言わば、二人三脚で歩み続けてきた間柄です。

㈱ヨシックスのメンバーであれば、何よりも、弊社社員の想いを理解し、弊社の意図するコンセプトを購入希望者に確実にお伝えしてくれる、安心して販売を任せられる仲間なのです。

㈱ヨシックスは建売分譲事業のプロ、弊社は施工のプロ。両社が手を取り合うことによって、両社がプラスの結果を生むことになりそうだと考えました。

もちろん、㈱ヨシックスからは快諾を受け、合意に達しました。

日本の木造住宅の寿命は30年程、欧米では50~80年程とも言われております。

気候や条件が違うので、一概には言えませんが、欧米諸国の方々は、家をメンテナンスする術を自然と身につけておられるようです。

日本の住宅も、メンテナンスを怠らなければ、もっと寿命が伸び、資産価値を高めていくことも可能だと思われますが、現実はなかなか難しいようです。

又、現在、廃棄物問題の深刻化や少子高齢化社会による社会福祉負担の増大が問題視されております。

住宅産業の観点から、こういった諸問題を、国をあげて取り組もうという気運が高まり、

法整備が進んでゆき、「はちおうじこまち」の造成中に、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が施行(平成21年6月4日)されました。

これは、簡単に言えば、

「良いものを造って、きちんと手入れをして、長く大切に使う」=住宅の寿命を延ばそう

という法律です。

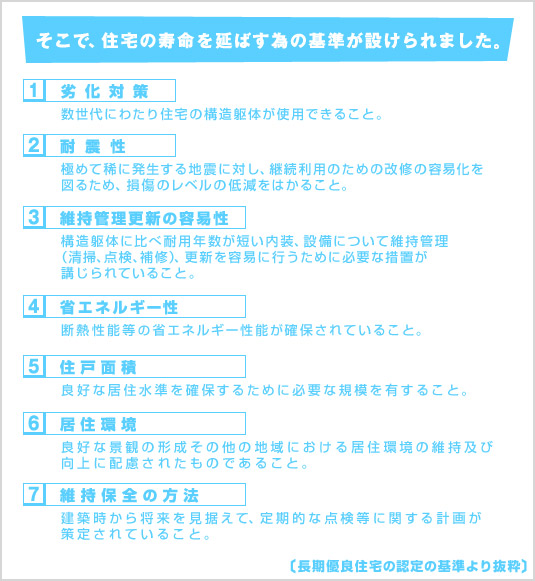

そこで、住宅の寿命を延ばす為の基準を設けられました。

以上7項目に対し、厳しい審査が行われ、基準をクリアーした住宅に対し、長期優良住宅が認定されます。

「はちおうじこまち」に関しても、以上7項目の基準をクリアしております。

長期にわたり良好な状態で使用する構造、設備の住宅に対し、ローン減税の拡充やその他税金の軽減が図られます。

(詳しくは販売担当員まで・・・・)

時代背景を鑑み、住宅も量から質へと考えられるようになりました。長期優良住宅の認定住宅をお建てになりたい方は、弊社にご相談下さい。

ようやく、建築確認を取得でき、正式に販売を開始することができました。

全力で、駆け抜けてきたような気がします。

法人である限り、当然、売上や利益が必要です。

販売する以上、一日でも早く完売することを目標にしております。

しかし、それ以上に大事にしなければならないことがあります。

これまでの章で記載の通り、弊社で考えられる限りのアイデアと気持ちをつぎ込んでまいりました。

お客様には現物がない状態で契約して頂きますので、イメージパース、図面、仕様書を見て、ある意味弊社への『信頼』と『期待』を購入していただいているようなものなのです。

この『信頼』と『期待』を決して裏切らない建物を完成させ、期日までにお引き渡しすることこそが、今、弊社が一番大事にしなければいけないことなのです。

お陰様で、計画中から、現地看板や弊社ホームページをご覧になられて、お問い合わせ頂いておりましたので、販売開始早々から賑わいをみせていただけるものと楽しみにしております。

マイホーム購入のご検討をされている方はもちろんのこと、まだ早いのではないかという検討初期段階の方、まったく考えておられなかった方、あきらめかけていた方、購入予定はないけど興味のある方など、皆様からのお問い合わせお待ちしております。

販売準備に際し、第5章で、広告宣伝費を極力かけずに行いたいとお伝えいたしました。

この基本方針は変わりません。

しかしながら、中央線沿線、八王子市隣接の方々にも是非、知って頂きたいとの思いで、リクルート社発行の住宅情報SUUMOスーモ(つい最近までは「住宅情報タウンズ」という名前でした)の見開き2ページ分に掲載することに致しました。

皆様もご存知の、駅やコンビニで自由に貰える無料情報誌です。

こちらで、幅広く住宅購入希望者の目を引けたら良いなという考えです。

加えて、日本最大級の不動産・住宅情報サイトHOME`Sにも広告を掲載しております。

こちらも是非ご覧下さい。

お陰様で販売開始わずかで、ご契約が2件成立いたしました。

本当に有難うございました。

大変喜んで頂けていると販売代理㈱ヨシックスの担当から聞き、弊社も嬉しい限りです。

続けて真剣にご検討頂いて、契約準備に取り掛かっておられる号棟もございます。

滑り出しは順調です。このままの調子でご契約が増えてくれることを願っております。

お陰様で、無事着工を迎えることができました。

まずは、住宅の建物部分をしっかり支える杭工事と基礎工事を行います。

現場監督が業者さんと連携をとって、段取りよく工事を進めています。

1~4、10号棟は来年3月中旬頃引渡し、5~9号棟は来年1月下旬頃引渡し予定になっております。

第7章にて、グッドデザイン賞第一次審査通過はお伝えしたとおりです。

8月28、29、30日 東京ビッグサイトで、「はちおうじこまち」の模型が展示され、第二次審査が行われました。

(正式名称:グッドデザインエキスポ2009、財団法人日本産業デザイン振興会主催、一年に一度、デザインが優れた物事に贈られる賞であり、日本で唯一の総合的デザイン評価・推奨の制度である。工業製品、ビジネスモデルやイベント活動など幅広い領域を対象としている。

グッドデザイン賞ホームページhttp://www.g-mark.org/)

10月1日グッドデザイン賞受賞の発表がありました。

第7章でも申し上げている通り、グッドデザイン賞を取りたい為に町造りを考えてきたわけではありません。

環境共生、町並み、景観、資産価値向上と、どの側面をとってみても従来には存在しえなかった発想で、総合的に見てもデザイン的に見ても我々が考える理想的な町づくりを目指していった結果なのです。

「はちおうじこまち」が、一般の方々の目、審査員の目にどのように映ったのか、賛否両論はあるかと思います。

しかし、昨年からの世界同時不況で社会、経済が混迷を極める中、かっこよく言えば少数精鋭、はっきり言えば零細企業の弊社にとっては、自らの手で自らの理想を貫いたプロジェクトが栄誉ある賞を受賞できたことは大金星以外の何ものでもありません。

『はちおうじこまち』の先行着手した棟が上棟を迎えました。

上棟とは文字通り棟(むね)を上(あ)げることです。簡単に言えば骨格が出来上がるわけです。人間でいうと完全に骨組みですね。

この骨をしっかり組みあがることによって頑強なおうちができあがるのです。町並みの形が一歩一歩出来上がるのを見るだけでワクワクします。

『はちおうじこまち』の建築確認取得と同時に販売を開始し、2009年内は5契約締結となりました。着工前のお問い合わせは非常に多かったものの、建物の工事途中の11月以降は徐々に問い合わせ件数も減ってきました。

正直、こういった建売事業は着工前であれば、フローリングやキッチン面材のカラーを選択できたり、多少の要望もオプション対応ができるということで、建売に自分流のエッセンスを加えたり出来るので、集客のし易さがあります。これを販売活性期と称します。

しかしながら、サンプル、見本、同仕様の雑誌などを見てもイメージするにも限界があり、やはり現物を見てから買いたいと思う購入者も少なくありません。完成し、実際の家(現物)がみれるようになるとまた売行きが良くなります。(第二次販売活性期)

従いまして、物件の建築途中は、どこの現場でも少し中だるみ(販売停滞期)があるものです。

また、これから、当「はちおうじこまち」を見学にきて頂くかたにお伝えしたいことがあります。

不動産は一生にそう何度も買えるものではございません。

だからこそ、慎重に選んで頂いて結構です。

我々はこの「はちおうじこまち」に全身全霊で愛情を注ぎ込んでいるため、世界中で一番愛おしく感じます。

だから見にきて下さったお客様に、無理に購入のお勧めは致しません。

じっくりお話し、本当にこの『はちおうじこまち』を心底気に入って頂ける方と、本当に末永くお付き合いしたい気持ちなのです。

従いまして、購入を前提にした方でなくても存分に見に来て下さい。

見に行ったら無理に勧められそうで怖い・・・・と思ってなかなか近づけない方、家づくりを学びたい方、はたまた、同業者の方、みんな見に来て下さい。

むしろ、同業者(不動産、建築業)の方から、まだまだ改善点や気づかなかった点をご指摘頂き、我々も次に生かせる大きな勉強となるからです。

全戸完売まで頑張ります。

工事は概ね順調です。

事故も無く、現場並びに現場周辺の清掃も当たり前ですが、行き届いていると思います。

完成に向けて気を抜かず施工してゆきます。

『はちおうじこまち』第一期の建物部分が完成致しました。

所詮、建売住宅など売主の自己満足だと言われてしまえばその通りなのですが、

今回の自己満足は自己にとどまらず、購入者も確実に満足できるものだと思います。

是非、一度見学して頂きたいぐらいです。

まだ、最後の詰めの「外構」が残っております。

実は当現場においては、建物よりもこの外構が一番のキーポイントになるからです。

建売住宅は、建物ばかりにお金をかけ、外構はオマケといったスタンスが主流です。

建物の印象もさることながら、建物の廻りを囲む、皆様の一番目に付く部分が外構なのです。

再三、お話させて頂いておりますが、10棟が1つの町並みを形成し、共有道路を中心に自己の敷地をも半共有地のように見せる手法を考えております。

要するに、空間にどれだけ広がりをもたせることができるかが勝負なのです。

この大きく見える空間を所有者全員で愛情を持って管理し、尚且つ育てていっていただきたいのです。

実は、この外構を成立させるのに一番悩んだものは電柱でした。

当然各住戸に電力を引かなければならない為、町の中心部にある共有道路伝いに電柱並びに電線を設置する予定でした。

道路と敷地の不明瞭さが空間を広げ、町並みを重視したコンセプトであるのに、電柱が『ニョキッ』と出ていたら本末転倒です。

当初、電線地中化(道路内に埋設してしまう)を考えましたが、費用が膨大になり、とても現実的に難しいと判断できました。だからといって、共有道路に電柱は建てたくない。

まず、東京電力さんに相談し、共有道路に電柱を建てずに済む電力供給を考えて頂きました。2号棟の建物と八王子市の擁壁の間に電柱を1本たてることで、 1、2、3号棟の電力供給は可能であり、4~10号棟は八王子市道から直接電力供給ができるのではないかと考えられました。

共有道路内に電柱を建てなくても済みそうなので、東京電力さんから八王子市に電線横断の許可を受けようとお伺いをたてたところ、八王子市から「待った」の声がかかりました。八王子市の見解は、道路を横断しての電力供給は認めないとのことでした。

現在、八王子市も含めどこの自治体でも道路と平行に引く電線は認められても、道路を横断する電線(道路の方向に対して直角)は極力引き込ませないという景観条例を制定しています。

今回も道路の反対側(うらじゅくさくら公園側の歩道)に電柱が立っており、はちおうじこまち宅地側(バス停側の歩道)に引き込むと、道路を横断させなければならないからです。この方法が不可能であると、共有道路内に電柱を建てなければならなくなり、八王子市の回答には、弊社としては納得がいきませんでした。八王子市と掛け合い、東京電力さんと再協議し、八王子市と東京電力さんの橋渡しをし、何度も何度も交渉と相談と妥協点を求めて話し合いました。

その甲斐あってか、はちおうじこまち宅地側(バス停側歩道)内に電柱を建てることが可能となり、電線を道路横断させずにしかも共有道路内に電柱を建てずに電力供給が可能となりました。これには我々が日頃からお付き合いをさせて頂いている電気工事設備業者の社長さんのお力添えがあってのことです。

ここまでくる間に前述の出来事ほどではありませんが、苦労話、笑い話等、沢山のエピソードがありました、ひとえに社員各個人個人がその時、その場で全力をもって仕事にあたっていた証であり、一歩一歩の積み重ねが結果として表れてきたのだなという実感があります。

不動産を買うということは文字通り「動かぬ財産」を取得するということ。

動かないものだからこそ、そこで根強く価値を見出し、輝いていきます。

家族がまとまるのは生活していく素晴らしい家があることであり、家族が幸せに暮らすなかで、

個々の彩を見出して頂ければ、弊社としてこれ以上幸せなことはありません。